Hace unas semanas participé en la ciudad de Bari, Italia, de un congreso sobre Inteligencia Artificial (IA). Más allá de las particularidades de la sede, un país desarrollado, asistieron muchos latinoamericanos, por lo que el contraste de experiencias fue muy enriquecedor.

IA que me hiciste mal, pero sin embargo te quiero

Por Francisco Monzón (@flmonzon).

A esta altura de la historia, casi todas las personas ya usaron alguna herramienta basada en IA. Pero lo más llamativo es que, incluso quienes nunca la utilizaron directamente, ya oyeron hablar de ella. Esta omnipresencia puede explicarse por su influencia en la vida cotidiana: opera en los teléfonos inteligentes —que posee casi el 80% de la población mundial mayor de diez años, según la Unión Internacional de Telecomunicaciones— y también en los asistentes de voz, los algoritmos de recomendación o los sistemas de automatización.

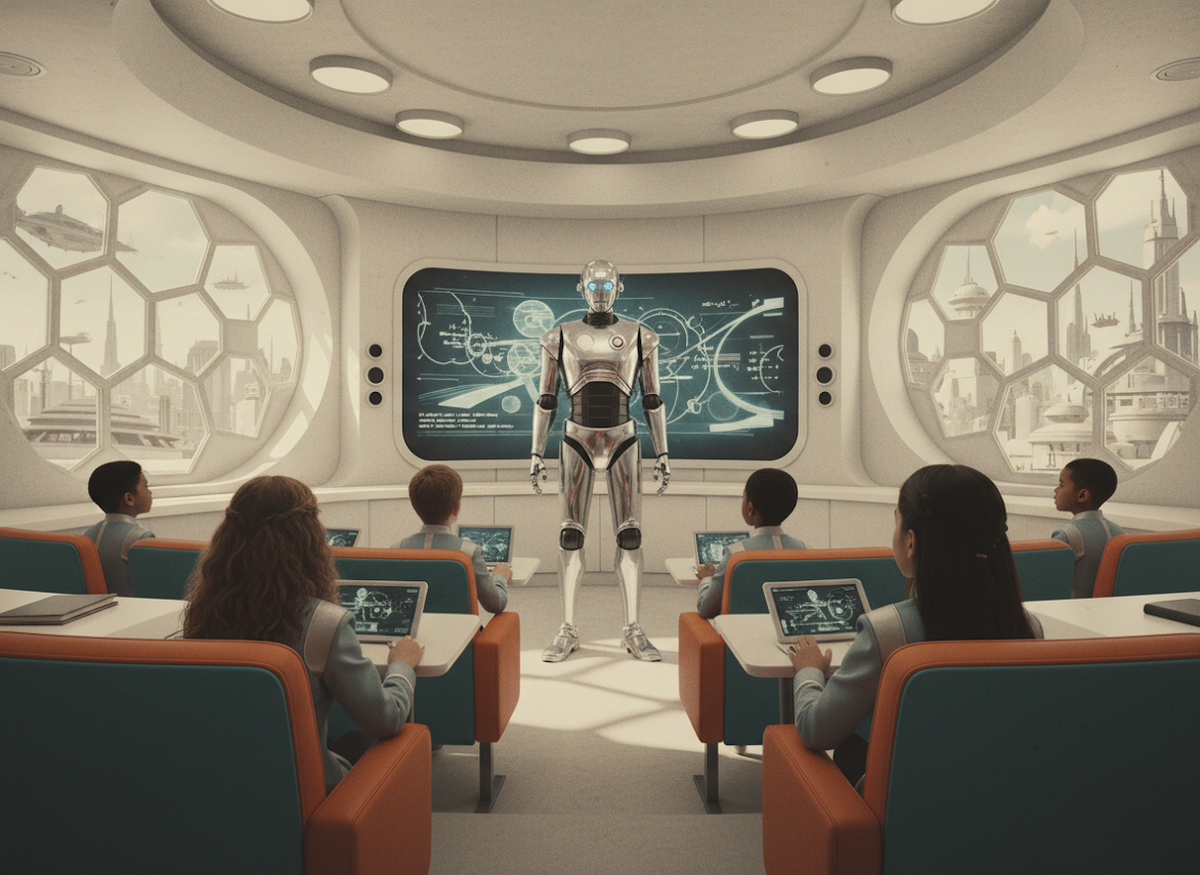

Algunas aplicaciones todavía parecen lejanas para nuestra región, como la robotización de fábricas o de hogares. Sin embargo, su presencia en la educación, la salud o la producción agropecuaria es cada vez más evidente.

El impacto global de la IA es tan grande que varios autores la ubican dentro de las revoluciones tecnológicas que marcaron la historia: la Revolución Industrial (máquina de vapor), la Revolución Eléctrica, la Revolución Digital (computadoras e internet) y, finalmente, la actual Revolución de la Inteligencia Artificial, que se superpone con la digital e incorpora los metadatos y la robótica.

Todos hablan de ella, pero no siempre nos referimos a lo mismo. Podríamos definir a la IA como un conjunto de tecnologías que permiten a las máquinas aprender, razonar y realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana, como reconocer imágenes, procesar lenguaje o tomar decisiones.

Leé más:

El país de la radio y los asistentes virtuales

Uno de sus mayores logros es haberse vuelto casi invisible: nos asiste todo el tiempo sin que seamos del todo conscientes. Nos indica por dónde doblar cuando manejamos, nos recomienda qué serie ver en Netflix o nos sugiere qué comprar según nuestras búsquedas. Está tan integrada a la vida cotidiana que ya no la percibimos como una novedad.

En el siglo XIX, los luditas reaccionaron contra la Revolución Industrial destruyendo máquinas que asociaban con el desempleo y el deterioro de las condiciones laborales. Hoy, algo similar ocurre con las voces críticas que advierten sobre los riesgos del uso indiscriminado de la IA: el desplazamiento del trabajo humano, la manipulación de datos personales o la dependencia tecnológica en las aulas.

Sin embargo, como toda creación humana, la IA es una herramienta. Sus ventajas o desventajas dependen del uso que hagamos de ella. El debate actual debería centrarse en cómo educar para un uso responsable, especialmente entre los más jóvenes, quienes necesitan acompañamiento en el contacto temprano con pantallas, redes sociales y sistemas inteligentes.

El filósofo surcoreano-alemán Byung-Chul Han advierte que el peligro radica en terminar siendo esclavos de la tecnología que prometía liberarnos. Al recibir el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2025, señaló que “debemos ser muy cuidadosos para no caer en la esclavitud de las tecnologías; la inteligencia artificial nos va a embrujar, a esclavizar y a controlar nuestras vidas”.

Aunque coincido con el fondo de su reflexión, no comparto su pesimismo. Creo que todavía estamos a tiempo de domar al dragón, de lograr que las nuevas generaciones utilicen las herramientas tecnológicas como una plataforma para leer el mundo con sentido crítico, y no como un simple sedante que nos distrae de la angustia existencial de la época.

¿De qué depende cuál de esas opciones prevalezca? De la educación. Como tantas veces en la historia, la clave está allí. Pero el panorama actual no es alentador: el sistema educativo reacciona demasiado lento frente a los cambios tecnológicos. Y, paradójicamente, ni siquiera la inteligencia artificial parece tener una solución inmediata para eso.